2025年10月に「育児介護休業法」が改正されました。

今回の法改正では、「子育て中の柔軟な働き方」と「企業による個別の意向聴取」がポイントの一つとなっています。

少子化が進む中で、働きながら子育てできる環境を整えるための重要な一歩といえる法改正です。

今回は、ポイントに沿って解説していきたいと思います。

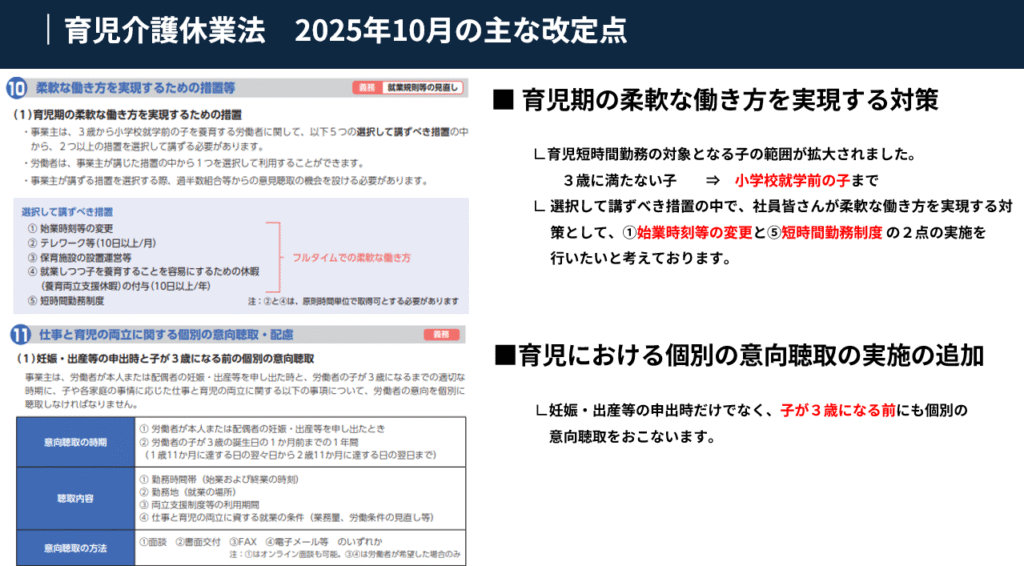

育児期の柔軟な働き方がしやすくなる!

これまでも育児中の短時間勤務などはありましたが、実際には「周りに気をつかってつかいにくい」といった声も多く聞かれました。

そこで今回の改正では、企業側に「育児期の従業員が柔軟に働けるような仕組みを設けること」措置を求められるように法改正されました。

企業に求められる具体的な対応例

- 始終業時刻等の変更

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等

- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与

- 短時間勤務制度

上記、5点のうち2つ以上を企業が選択して対応しなければなりません。

企業には「制度を整えるだけでなく、実際に利用しやすい雰囲気をつくること」も大切です。制度があっても「使えない空気」がある職場では意味がありませんのでご注意ください。

「個別の意向聴取」が義務化されます

もう一つの大きなポイントが、「個別の意向聴取」の義務化です。

これは、企業が妊娠・出産等を予定している社員に対して、今後の働き方の希望を個別に確認するという仕組みです。

意向聴取の内容例

- 出産前後にどんなサポートが必要か

- 育児休業後、どんな働き方を希望しているか

- 短時間勤務・在宅勤務の利用希望の有無

などがあります。

これまで「会社から案内がなかった」「自分から言い出しにくい」というケースも多く見られましたが、

今後は企業が主体的に面談や書面で意向を確認することが必要になります。

社員にとっても安心して休業・復帰しやすくなり、企業にとっても人材定着や生産性向上が期待できます。

企業に求められる対応とは?

今回の育児介護休業法の改正は、大企業だけでなくすべての企業に影響があります。

「制度を整える余裕がない」「人手が足りない」という声もありますが、ポイントを押さえれば対応は難しくありません。

中小企業が取り組むべき3つのステップ

- 自社で可能な働き方の選択肢を整理する

- 制度を社員に周知し、相談窓口を設ける

- 面談などで個別に希望を確認する

また、厚生労働省の助成金制度を活用できるケースもあります。

社労士などの専門家に相談することで、手続きや制度設計の負担を軽減できます。

まとめ:育児と仕事の両立が“当たり前”の時代へ

今回の法改正は、「働きながら子育てを続ける」ことを応援する内容です。

企業にとっても、従業員が安心して長く働ける環境を整えるチャンスです。

これからの時代は、“育児は特別なこと”ではなく、“誰にでも起こること”です。

制度を整え、声をかけ合うことで、職場全体がもっと働きやすくなるはずです。

今後も法改正情報をはじめ、わかりにくい制度をわかりやすく発信していきたいと思いますのでご覧くださいね(#^^#)